「人生の棚卸し」で、心も暮らしも軽やかに。『生前整理』という新しい習慣

「生前整理」は“未来へのギフト”──人生100年時代を軽やかに生きるために

人生100年時代を迎え、「生前整理」はシニア世代の誰にとっても大切なテーマになりつつあります。

人生100年時代を迎え、「生前整理」はシニア世代の誰にとっても大切なテーマになりつつあります。

内閣府の「高齢社会白書」(令和5年版)によると、日本の平均寿命は男性81.05歳、女性87.09歳(令和3年簡易生命表)と延び続け、**65歳以上の高齢者人口は総人口の29.1%**に達しています。多くの人が、これまでの「引退後の余生」という概念を超え、長く充実したセカンドキャリアや趣味、社会活動を続けていく時代です。

とはいえ、「なんとなく気になるけど、まだ早いかな」「縁起でもない」と感じている方も多いのではないでしょうか。生前整理が苦手だと感じる人が多い背景には、いくつかの深層心理が隠されています。

- 「過去との決別」への抵抗: 持ち物の一つ一つには、思い出や感情が紐付いています。「これを捨てたら、あの時の思い出も消えてしまうのでは」という喪失感が、片付けの妨げになることがあります。

- 「死」を意識することへの忌避: 生前整理が「終わり」を連想させるため、無意識に避けてしまう心理が働きます。

- 「モノを捨てる罪悪感」: 「もったいない」「まだ使えるのに」という気持ちや、かつて頑張って手に入れた物への愛着が、手放すことへの罪悪感に繋がります。

- 「完璧主義」による行動停止: どこから手をつけていいか分からず、完璧にやろうとするあまり、結局何も始められないケースもあります。

しかし、実は生前整理は“元気なうち”だからこそできる、前向きな人生の整理整頓です。未来の自分や、大切な家族が安心して暮らせるように準備を進めることで、「未来へのギフト」となるのです。

また、経済的な側面からも、老後に差し掛かるほど「モノを手放すこと」が難しくなる現実も考慮すべきです。

- 年齢を重ねるにつれて、体力的に重い物を運んだり、高所に手を伸ばしたりといった作業が困難になります。業者に依頼するにも費用がかさみます。

- 判断能力の低下が進むと、売却や寄付といった選択肢を適切に判断することが難しくなり、結果として処分費用がかかることになりがちです。

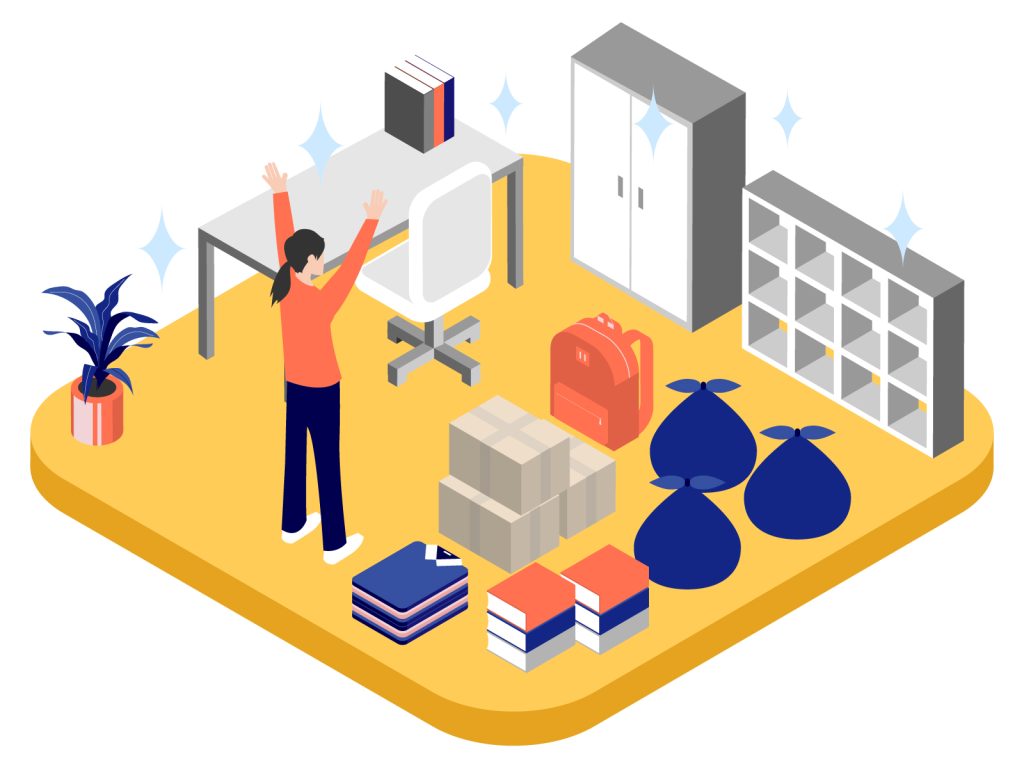

生前整理とは、自分の持ち物や財産、情報、人間関係を整理し直すこと。残される家族の負担を減らすという目的もありますが、本質的には“自分のため”の作業です。

- 使っていない物を手放すことで、物理的なスペースが生まれ、暮らしが快適になる

- 本当に大切な人や物が見えてくることで、心のゆとりが生まれる

- 持ち物を見直す過程で、将来の暮らし方・住まい方への見直しにもつながる

- 万一のときに、家族が困惑することなく、スムーズに手続きを進められる準備ができる

生前整理は単に「残すため」だけでなく、「これからをどう生きたいか」を考える時間であり、自分の人生を主体的にデザインしていくための新しい習慣と言えるでしょう。

どこから始めたらいい?「小さな一歩」から始めるのがコツ

「大がかりに始めなくては」と身構える必要はありません。まずは以下のような小さな一歩から始めてみましょう。

- 必要な書類をまとめておく: 保険証券、年金手帳、通帳、不動産の権利書など、万が一の際に家族が探す必要のある書類を一箇所に整理し、リスト化しておきましょう。

- 思い出の写真や手紙を整理する: 大量にある写真の中から、本当に残したいものを選び、デジタル化することも検討してみましょう。手紙も同様です。

- もう使っていない衣類や食器を手放す: 「いつか使うかも」と思いながら何年も使っていない物は、思い切って手放すことで、収納スペースに余裕が生まれます。

- 自分史やエンディングノートを少しずつ書いてみる: 自分の生きてきた軌跡や、これからの希望、家族へのメッセージなどを書き出すことで、頭の中が整理され、心の準備にも繋がります。

気持ちに無理がない範囲で、できるところから、できるときに進めるのがコツです。完璧を目指すのではなく、まずは「始める」ことに意味があります。

モノだけでなく、心の整理にもつながる生前整理

生前整理の過程で、自分の過去や人間関係を振り返ることは、単なるモノの整理を超えた、深い心の整理にもつながります。

例えば、古いアルバムを整理しているうちに、「この人には、元気なうちにお礼を言っておきたい」「一度は連絡を取ってみたい」といった気持ちが湧いてくるかもしれません。そうした心の声に耳を傾け、実際に行動を起こすことは、残りの人生をより豊かにする大切な整理の一部です。

物の整理は、多くの場合、心の整理と深くつながっています。使わないけれど捨てられないモノの背景には、様々な感情や思い出が絡んでいるものです。そうした目に見える形のモノを手放すことで、長年抱えていた心の荷物も少し軽くなることがあります。これは、まるで人生の棚卸しを行い、新たな心のスペースを確保するような体験です。

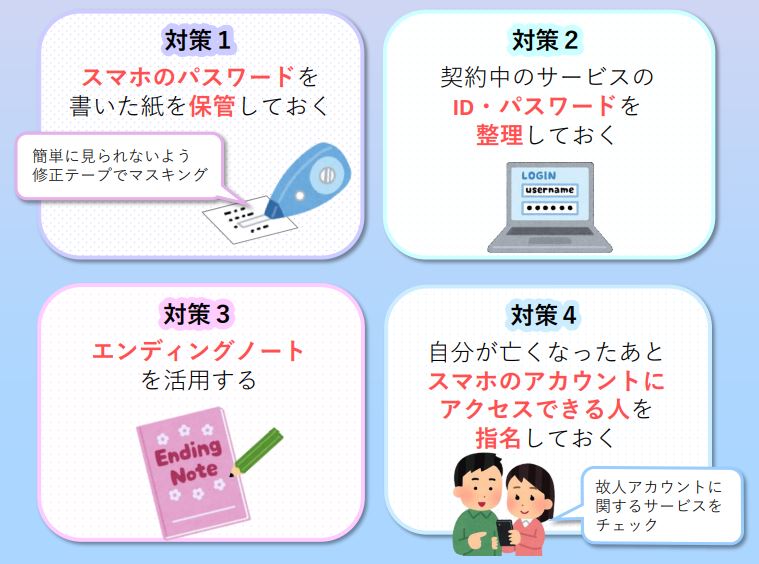

デジタル遺品の整理も忘れずに

現代社会において、生前整理の新たな課題として浮上しているのが「デジタル遺品」の整理です。総務省の「情報通信白書」(令和5年版)でもデジタル化の進展が示されており、誰もがスマートフォンやパソコン、SNS、オンラインサービスを利用する時代です。これらは、故人が亡くなった後、家族でもその存在や中身を把握しにくく、放置されるとトラブルの原因になったり、費用が発生し続けたりする可能性があります。

現代社会において、生前整理の新たな課題として浮上しているのが「デジタル遺品」の整理です。総務省の「情報通信白書」(令和5年版)でもデジタル化の進展が示されており、誰もがスマートフォンやパソコン、SNS、オンラインサービスを利用する時代です。これらは、故人が亡くなった後、家族でもその存在や中身を把握しにくく、放置されるとトラブルの原因になったり、費用が発生し続けたりする可能性があります。

デジタル遺品として整理すべき項目は多岐にわたります。

- スマートフォンのロック解除方法やパソコンのID/パスワードの管理

- 利用している有料・無料のサブスクリプションサービスやオンラインサービスの一覧

- SNSのアカウントの扱い(残すか/削除するか、アカウントがあることを伝えるか)

- クラウドサービスに保存されたデータ(写真、文書など)

- オンラインバンクや証券口座のID/パスワード

これらは、家族でもわからないことが多いため、早めの準備が安心です。必要な情報をリスト化し、信頼できる人に託す方法を検討しておきましょう。

ひとりで抱え込まず、プロや地域に頼る

生前整理は個人的な問題ですが、決してひとりで抱え込む必要はありません。特に、感情的な整理が難しい場合や、どこから手をつけていいか分からない場合は、専門家や地域の相談窓口を活用するのもおすすめです。

- 生前整理アドバイザーや家財評価アドバイザー: モノの整理方法から心のサポートまで、専門的な知識と経験でアドバイスをしてくれます。

- 地域包括支援センターや社会福祉協議会: 高齢者の生活全般に関する相談を受け付けており、地域の支援サービスや専門家を紹介してくれます。

- 地元で開催される生前整理セミナーや終活カフェ: 同じような悩みを抱える人と情報交換したり、専門家の話を聞いたりする良い機会になります。

誰かと話しながら進めることで、客観的な視点を得られたり、具体的な解決策が見つかったりし、より前向きに取り組めるケースも多いです。

生前整理はこれからの人生を豊かにするライフデザイン

「生前整理」は、これからの人生をよりよくするための“ライフデザイン”の一部です。何かを終えるのではなく、これからをどう生きるかを考える機会になります。

整理された空間は、心にもゆとりをもたらし、新しいことを始めるエネルギーを与えてくれます。また、整理された情報は、もしもの時に家族が困ることを防ぎ、安心して次のステップへ進める手助けとなるでしょう。

まずは、ほんの小さな一歩からで構いません。少しずつでもモノと向き合い、自分自身と向き合うことで、整理された空間と心は、きっとあなたの人生を軽やかにしてくれるはずです。

※本記事は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する助言や判断を行うものではありません。実際のご判断に際しては、必ず関係法令や専門家の意見をご参照ください。また、専門家のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。

こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。

終活カウンセラー1級

エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)

ITパスポート

フォトマスターEX

- 近況 -

・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました

・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催しました

終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。

-----------------------------------------------------------------------------------

・終活相続ナビに取材掲載されました

・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)

・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)