「もしも」のとき、あなたのデジタル資産は大丈夫?今すぐ始めるデジタル終活のすすめ

デジタル終活──「そのデータ」、もしもの時にどうなりますか?

スマホ、パソコン、SNS、オンラインバンク、サブスクリプション、クラウドに保存した写真や動画──。

今の私たちは、リアルな財産と同じくらい重要な「デジタル資産」を日々扱っています。

しかし、その“見えない遺品”をどうするかまで考えている人は、まだ少数派です。

実際、2023年のある民間調査では、「デジタル終活をしている」と答えた人は全体のわずか11.4%にとどまりました。

それに対し、「必要性は感じているが、何から始めてよいか分からない」という回答は62.7%にものぼっています。

増え続ける“見えない遺品”が生むトラブル

放置されたアカウントが引き起こすトラブル

スマホの機種変更のたびにLINEのアカウントを変更している人をよくみかけますが、もし古いアカウントを放置しているとしたら様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。

自ら手続きのとれなくなる死後ならば、なおさらです。

個人情報の流出・悪用

-

古いSNSアカウントが乗っ取られ、スパムや詐欺の発信源になる

-

フリーメールの乗っ取りで、登録サイトの情報が芋づる式に漏洩

-

プロフィールや投稿から個人情報が閲覧され、悪用される

なりすまし被害

-

故人の名前でSNSやメールが送られ、詐欺被害に発展

-

オンラインショップやフリマサイトで勝手に取引される

-

遺族を装って他人が不正アクセスを試みる(パスワードが類推されやすい場合)

家族・遺族の精神的ショック

-

故人のアカウントに「おすすめ」や「誕生日通知」が表示される

-

SNSに自動投稿が続き、「生きているようでつらい」という声も

-

故人宛てにDMやメッセージが届き続ける

サブスクリプションや有料サービスの自動請求

-

クレジットカードから月額料金が継続的に引き落とされる

-

遺族が契約状況を把握できず、無駄な支出が続く

-

契約先と連絡が取れず、解約が難航するケースも

相続財産としての取り扱いが困難に

-

オンライン口座の存在に気づかず、相続財産から漏れる

-

デジタル通貨(仮想通貨など)にアクセスできず消失

-

通販サイトのポイントやマイルが失効

法的リスク

-

遺族が「パスワードを推測してログイン」→ 不正アクセス禁止法に触れるおそれ

-

第三者による削除や移動が規約違反となり、損害賠償請求の可能性も

これらは、実際に起こっている「デジタル遺品トラブル」です。

特に、無料で使っていた古いアカウントやサブスク契約などが、家族にとって“発見しづらく”“消しづらい”存在になることが多く、個人情報漏洩や不正利用のリスクも潜んでいます。

アカウントの本当の意味、知っていますか?

講座などで「アカウントとは何か?」と質問すると、多くの方が「IDとパスワード」と答えます。

ですが、本来アカウントとは「そのサービスを利用するための権利」です。そして権利には、当然ながら“管理する責任”も伴います。

使わなくなったサービスを放置するのではなく、「きちんと終わらせること」も利用者の責任だと言えるのです。

デジタル終活とは?

「デジタル終活」とは、スマホやパソコン、インターネット上の情報など、デジタルに関わるさまざまなデータやサービスを、生前に整理・管理しておくことを指します。

たとえば、銀行口座や不動産のように目に見える遺産と違って、SNSアカウントやクラウドに保存した写真、オンラインバンクの口座などは形がなく、存在に気づきにくいものです。そのため、残された家族が手続きを進めるのが難しく、トラブルにつながりやすいという特徴があります。

デジタル終活の目的は、こうした「見えない資産」が死後に問題とならないように、どこに何があるかを整理し、必要な人に情報を伝えることです。自分の想いを形にして伝える「現代版の引き継ぎノート」ともいえるでしょう。

高齢者だけでなく、若い世代でもオンラインサービスに依存する生活が当たり前となった今、誰にとっても他人事ではない課題になっています。

対象となる主なデジタル資産(所有者の死後はデジタル遺品)

- 各種ログイン情報(ID・パスワード)

- メールやSNSアカウント

- オンラインバンキング、証券口座

- サブスクリプション契約(有料・無料問わず)

- ネット通販履歴と支払い情報

- クラウド上の写真・動画・文書データ

これらは「形がない」「場所が分からない」「発見しづらい」といった理由から、遺族にとって非常に扱いづらい遺品となります。

よくあるデジタル遺品トラブルとNG行動

- パスワードが不明のまま機器やサービスを放置:データが永遠に凍結される恐れ

- 家族が無断でログイン・解約:不正アクセスとして違法行為に該当する可能性

- サブスクの請求が止まらない:気づかず長期間の引き落としが続くことも

- オンライン口座が発見されない:相続漏れや税務申告のミスに直結

- みられて困るデータが流出:スマホやPCのデータから不倫が発覚するなど

出てこないと困るデータや情報と、みられてはこまる情報を整理しておくのもデジタル終活では大切なポイントです。

法制度や規約の壁──デジタル終活が“進めにくい”本当の理由

デジタル終活がなかなか普及しない背景には、個人の意識やITスキルだけでなく、制度そのものの構造的な難しさがあります。

それは、通信事業者やネットサービス提供会社が設定している利用規約や守秘義務が、基本的に「契約者本人との関係」を前提に作られていることです。つまり、契約者が亡くなった途端、すべてが“手つかず”のまま凍結される仕組みなのです。

たとえばこんなケースがあります

- スマホのロックが解除できない → 契約者本人以外には開示・操作不可の規約が多く、家族でも対応不可

- プロバイダやキャリアのメールアカウント → 本人死亡後は削除のみが原則で、受信内容の確認はできないことも

- クラウド保存の写真や動画 → AppleやGoogleの利用規約では、「原則として家族にも開示できない」とされている

このように、「死後のアクセス」を前提にしていない設計になっているため、遺族が手を出そうとすると『不正アクセス』とみなされてしまうリスクすらあります。

構造的な“アンタッチャブル領域”

実際、多くのサービスでは「死亡時の引き継ぎ」に関する明確なルールや手続きが存在せず、たとえ戸籍や死亡診断書があっても、対応してくれないケースがあるのです。

これは、プライバシー保護や情報漏洩リスクに対する配慮の結果ではありますが、一方で現実的な相続や遺族の手続きの壁にもなっています。

なぜ制度は追いついていないのか?

- デジタル資産という概念が法制度に明確に位置づけられていない

- 通信の秘密やプライバシー保護といった人権擁護とのバランスが難しい

- ITサービスがグローバルかつ多様で、統一的なルール化が困難

私たちにできることは?

こうした構造的な問題をすぐに変えることは難しいかもしれません。それでも、自分の使っているサービスを洗い出し、意志を記録に残すことは、現実的かつ有効な対策になります。

また、GoogleやApple、Facebookのように、死亡後のアカウント管理をユーザー自身が設定できる機能(「デジタル遺産連絡先」や「アカウント無効化管理ツール」など)も出てきており、事前に設定しておくことが最も確実な備えと言えるでしょう。

デジタル終活のすすめ方

① デジタル資産の棚卸し

まずは、どんなサービスを利用しているかを洗い出しましょう。おすすめは、以下の方法です:

- Excelやノートで「利用中サービス一覧」を作成

- 端末のホーム画面やブックマークからも確認

② ID・パスワードの整理と保管

- パスワード管理アプリの活用(例:1Password、Bitwardenなど)

- 紙に記録する場合は封筒に入れ、開封タイミングと保管場所を明記

- 信頼できる家族や専門家と共有ルールを決める

※ただし、家族が「勝手にアクセス」することは法律上の問題を含むため、慎重な対応が必要です。

③ SNS・メールの扱いを決める

主要なサービスでは死亡後のアカウント処理に関するオプションがあります。

- Google:アカウント無効化管理ツールで指定可

- Apple:デジタル遺産連絡先の登録が可能

- Facebook:追悼アカウント化または削除の選択が可能

主なデジタルサービスにおける「死亡時のアカウント対応」比較

| サービス名 | 死亡時の対応方法 | 遺族による手続き可否 | 事前設定の可否 |

|---|---|---|---|

| Google(Gmail / Googleフォト など) | アカウント無効化管理ツールで事前設定可。未設定時は原則非開示。 | ✕ 原則不可(裁判所命令が必要) | 〇(特定の人にデータを託す設定が可能) |

| Apple(iCloud / 写真 / メール など) | 「デジタル遺産連絡先」を事前設定することでアクセス可能 | △(連絡先が未設定なら、裁判所命令が必要) | 〇(iOS 15以降で設定可能) |

| 追悼アカウントに切り替える、または完全削除 | 〇(身内であることの証明書類が必要) | 〇(追悼アカウント管理人を指定可能) | |

| 追悼アカウントに変更、または削除申請 | 〇(死亡証明書など提出が必要) | ✕(事前設定は不可) | |

| LINE | 本人死亡後の明確な取り扱い規定なし(原則、契約終了時に削除) | ✕(遺族によるアクセス・引き継ぎ不可) | ✕ |

| Yahoo! JAPAN | 削除申請は可能だが、内容の開示不可 | △(手続きは可/内容の取得は不可) | ✕ |

| Amazon(アカウント / プライム / Kindle) | 明確な規定なし。削除依頼には対応するが、購入履歴などの引き継ぎは不可 | △(削除は可能/内容の移行・利用は不可) | ✕ |

| 銀行・証券(ネットバンク) | 死亡届を提出し、法的相続手続きが必要 | 〇(戸籍・相続人証明書類など必要) | ✕(事前設定できるサービスは少数) |

※記載されている各サービスの対応内容や手続き方法は、2025年7月時点の情報に基づいています。

サービス提供事業者の規約変更や制度の見直しにより、今後内容が変更される場合があります。最新の情報については、各サービスの公式サイトやサポート窓口にてご確認ください。

④ デジタル遺言や家族へのメッセージ

法的な効力は限定的ですが、意志をメモにして残しておくことは家族への配慮になります。

「誰に、どのサービスをどう伝えるか」を明記することが重要です。

社会的課題とこれからの展望

- デジタル遺品の法整備が進んでいない

- ITリテラシーの差によって対応力に格差

- 相談できる場所・人が限られている

今後は行政・法律・ITの各分野が連携し、より現実に即した制度や支援体制が求められています。

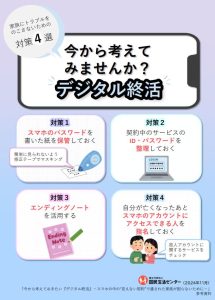

独立行政法人 国民生活センターがデジタル終活に関する指針をまとめました。大きな一歩です(2024年11月)

独立行政法人 国民生活センターがデジタル終活に関する指針をまとめました。大きな一歩です(2024年11月)

今から考えてみませんか?デジタル終活 家族にトラブルをのこさないための対策4選[PDF形式](546KB)

今から考えておきたい「デジタル終活」-スマホの中の“見えない契約”で遺された家族が困らないために-[PDF形式](314KB)

終活サポート ワンモアでもデジタル終活の講座を繰り返し開催しています。

終活サポート ワンモアでもデジタル終活の講座を繰り返し開催しています。

また、『リビングとちぎ』『リビングかなざわ』でデジタル終活が大きく取り上げられました。

未来のために今できること

あなたのスマホやパソコンの中には、大切な写真、仕事の記録、オンラインの財産、そしてあなただけが知る情報が詰まっています。それらは、あなたの「もうひとつの遺産」です。

しかし、あなたにしかわからないまま突然“デジタルの鍵”が失われてしまったら、残された家族は困惑し、時には大切な記録を永遠に失ってしまうかもしれません。

デジタル終活は、「あとでやろう」では間に合わないものです。今日から少しずつ、自分のデジタル資産を棚卸しし、「何を」「どこに」「どうしておくか」を見える化していきましょう。

今はまだ法制度も十分ではありません。だからこそ、自分で管理し、家族に伝える準備をしておくことが、最大のトラブル回避策となります。

「自分が死んだ後のことは関係ない」と思うかもしれません。でも、デジタル終活は、自分の“人生の記録”を大切な人に正しく引き継ぐための、思いやりの行動でもあるのです。

面倒に思えるかもしれませんが、最初の一歩は「使っているサービスとパスワードを書き出す」だけでも十分です。未来のために、今日から始めてみませんか?

この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX

-

終活サポート ワンモア 主宰。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。

また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。

こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。

終活カウンセラー1級

エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)

ITパスポート

フォトマスターEX

- 近況 -

・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました

・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催しました

終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。

-----------------------------------------------------------------------------------

・終活相続ナビに取材掲載されました

・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)

・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)