夫婦別姓と終活――「家」を超えても、「家」から離れられない ――

家制度と終活 そのはざまで揺れる「私の名前」

「夫婦別姓になると家族の一体感が失われる」――。選択的夫婦別姓をめぐる議論では、こうした声が根強く存在します。

けれども、現代の日本社会はどうでしょうか。

総務省の2020年調査によれば、単独世帯(独居世帯)は全体の約38%に達しています。もはや「家族=同じ苗字でひとつ屋根の下に暮らすもの」という価値観は、現実の暮らしにそぐわなくなりつつあります。

そして近年、終活という営みが多くの人にとって身近なテーマになってきた背景には、少子高齢化や長寿化だけでなく、「家督制度」の終焉や個人主義の浸透が関係しています。

かつての日本では、長男が家を継ぎ、墓や財産、親の介護を引き受ける「家督相続」が当然とされてきました。個人の生き方や老い方、そして死後の扱いまでもが“家”という単位に委ねられていたのです。

しかし、現代は誰もが自らの選択で結婚や働き方、終末期の過ごし方を決める時代です。それでもなお、姓や墓、家督といった「家制度」の名残は、私たちの暮らしや死生観に深く影を落としています。

本記事では夫婦別姓と終活にまつわる葛藤や世論の変化、そして“家”と“個”のはざまで揺れる感情を、統計や現場の声も交えながら考えていきます。

姓を変えることへの違和感はどこから来るのか

結婚によって夫婦が同姓になることは、日本の民法ではいまなお原則とされています。その結果、現実には女性の9割近くが結婚に際して姓を変更しているというデータもあります。

しかし、自分の名前を変えることに「仕方ない」と思いながらも違和感を持つ人は少なくありません。アイデンティティとしての名前、仕事上の実績との整合性、親とのつながりの断絶――そうした問題が「結婚」という人生の節目に、意図せずのしかかってくるのです。

世論はどう変わってきたのか?

内閣府が2022年に実施した「家族の法制に関する世論調査」では、

- 「選択的夫婦別姓を導入すべき」と明確に答えた人:28.9%

- 「夫婦同姓制度を維持しつつ、旧姓使用を容認する制度がよい」:42.2%

- 「現行制度を維持すべき」:20.6%

という結果でした。つまり、選択的夫婦別姓に対して明確に賛成しているのは3割弱にとどまるものの、「何らかの制度的な見直し」を求める声は全体の7割を超えているのです。

また、年齢別の傾向を見ると、20〜30代では選択的夫婦別姓そのものへの賛成が4〜5割に上昇しており、若年層ほど制度の柔軟化に前向きであることが分かります。

夫婦別姓の議論は単なる「名前」の問題ではなく、個人の尊厳や生き方の自由、ジェンダー平等の象徴でもあります。

現行制度は事実上女性が改姓を強いられており、これは無意識のうちに女性が家に「入る」旧時代の構造を温存しているともいえます。

選択的夫婦別姓制度がある国は世界でほとんどの国に及び、日本の現行制度はむしろ例外的です。

家族の一体感と姓──古いか、新しいか

一方で、姓を通じた家族の一体感を重視する考え方が「古い」と一概には言えない現実もあります。

例えば、離婚後に「婚氏続称制度」を利用して、婚姻中の姓をそのまま使い続ける人は非常に多いのです。

2023年の調査によると、離婚した人のうち約42%が、離婚後も婚姻時の姓を名乗り続けています。

その主な理由は、

- 子どもと姓が違うと不自然に思われる

- 子どもへの心理的影響を避けたい

- 学校や地域で親子関係を疑われたくない

などであり、姓が家族の一体感を象徴するという価値観が、現代でも深く根付いていることを示しています。

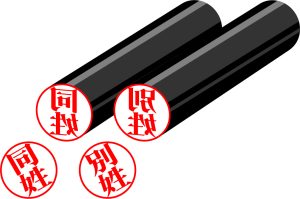

婚氏続称制度とは?

離婚後、元配偶者の姓(婚姻中の姓)をそのまま使い続けることを選べる制度です(民法第767条2項)。

離婚後3か月以内に届け出れば、婚姻時の姓を引き続き使うことができます。

「墓」という名の家制度?

ある終活セミナーで、こんな声を聞いたことがあります。

ある終活セミナーで、こんな声を聞いたことがあります。

「夫とは仲がいいけれど、やっぱり亡くなったあと“○○家之墓”に入るのはどこか納得がいかないんです。私は“△△”という名前でずっと働いてきたから」

こうした違和感は特別な思想からくるものではなく、「私という存在のまとい方」へのささやかなこだわりにすぎません。仏教では、死後は戒名(かいみょう)という仏の名前がつけられ、戒名は姓を含めた生前の名前(俗名)は入りませんから(俗名から一文字とられることはよくあります)。

ただ、現実には墓誌や位牌、家系図、寺の記録などの中で、俗名(多くは改姓後の名前)が用いられ、結果として“死後の自分”も「誰かの家の人」として記録されてしまうことがあります。夫婦同姓という制度は、人生の終わりにおいてもなお「家」の枠に個人を組み込む力を持っているとみることもできます。

特に女性の場合、人生の節目で何度も姓が変わることもあり、亡くなったあとにまで“夫の家の人”として記憶されることへの抵抗感が根強くあるのです。

実際、改姓を望まなかった女性が生前に旧姓での墓石を用意するケースも増えています。また、女性だけでなく、家名が刻まれたお墓に入りたくないと考え、「個人墓」や「共同墓」「樹木葬」などを選ぶ人も増えています。

これは、かつての「家を継ぐ」という発想から、「自分自身として生き、自分らしく旅立つ」ことへの価値観の転換だと言えるでしょう。

「個人」と「家族」のはざまで揺れる感情

ただし、「自分らしく生きたい」「私の名前で死にたい」と願う一方で、親やきょうだいとの関係、先祖とのつながりをまったく無視できる人は、そう多くはありません。

自分の姓を選びたいと思いながらも、親に申し訳ないと思う。

墓を別にしたいと考えながらも、家族との縁を絶ちたくはない。

そうした矛盾や葛藤こそが、現代に生きる私たちのリアルな苦悩なのではないでしょうか。

しかし、時代は移り、社会も変化し続けています。

核家族化や未婚化・晩婚化が進む中、「名字が同じこと」が家族の実態や愛情を担保するわけではないという実感も広まっています。

結婚後に名字を変えたことで「自分のアイデンティティが損なわれた」「仕事や人間関係で不便を被った」という声も多く、選択肢がないこと自体が問題です。

「家」を手放しても、「つながり」を失わないために

終活とは、自身がどう生きてどう旅立つかを見つめ直す営みです。家制度を手放したいと考える人もいれば、家族のつながりの中で死にたいと望む人もいます。

終活とは、自身がどう生きてどう旅立つかを見つめ直す営みです。家制度を手放したいと考える人もいれば、家族のつながりの中で死にたいと望む人もいます。

だからこそ大切なのは、「一つの価値観を押しつけないこと」。

そして、「誰もが選べる社会」を実現することです。

家に入る、姓を変える、家の墓に入る――それが“当然”ではない時代に入っています。どんな最期を望むか、その選択肢を持てることが、私たちの生の尊厳を支えるのです。

「家の一体感が喪われる」という感覚も、実態からも終活の現場からもすでに乖離しており、むしろ一人ひとりが納得して生き、納得して死を迎える社会の実現こそが大切だといえるでしょう。

家族と個人、伝統と自由、その間で揺れる思いは、誰の心にもあります。だからこそ、「家」か「私」か、という二項対立ではなく、「家との関係をどう再構成するか」という視点が、これからの終活には求められているのかもしれません。

それは制度や伝統だけで片づけられるものではなく、ひとりひとりの生のありようが問われているのだと感じます。

多様化した家族像と個人の権利をどう守るかという未来志向の課題です。

名前も、死後のあり方も、“私らしく”あってよい。そう言える社会に近づくために、まずはこのテーマについて考えてみませんか。

【参考データ】

内閣府「家族の法制に関する世論調査」(2022年)

内閣府「夫婦の姓(名字・氏)に関するデータ」

→ 婚姻時に改姓した人のうち約95%が女性(2023年)

「戸籍統計」(2022年度)

→離婚した人の約42%が旧姓に戻さず、「婚氏続称制度」を利用

※本記事は、執筆時点における一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する助言や判断を行うものではありません。実際のご判断に際しては、必ず関係法令や専門家の意見をご参照ください。また、専門家のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX

-

終活サポート ワンモア 主宰。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。

また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。

こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。

終活カウンセラー1級

エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)

ITパスポート

フォトマスターEX

- 近況 -

・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました

・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催しました

終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。

-----------------------------------------------------------------------------------

・終活相続ナビに取材掲載されました

・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)

・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)