増える墓じまいと自然葬──いま注目される「新しい弔いのかたち」

墓じまい16万件──変わりゆく弔いのかたちと自然葬の広がり

近年、墓じまい(改葬)の件数が急増しており、厚生労働省によると、令和5年度の墓じまいの件数は全国で16万6886件に達し、平成9年度の統計開始以来最多を記録しています。約20年前には6万〜7万件だったため、この増加は実に倍以上のペースで進んでいることがわかります。

この背景には、少子化や核家族化といった社会の変化が影響しており、特に継承者不在のケースが多くなっています。墓を守る人がいない、または守れないという問題が深刻化しており、これが墓じまいの増加の一因とされています。

自然葬や樹木葬のような「後継者不要」の選択肢が注目される中、神戸市などの自治体は、樹木葬墓地を整備する方針を打ち出し、今後もその流れが広がると予想されます。墓じまいの問題を解消する一つの方法として、自然に還る選択肢が新たに登場しているのです。

ここでは、最新の動向とともに、墓じまいの基本情報や自然葬の解説、多様化する弔いのスタイル、そして散骨に関する誤解などについてもわかりやすくご紹介します。

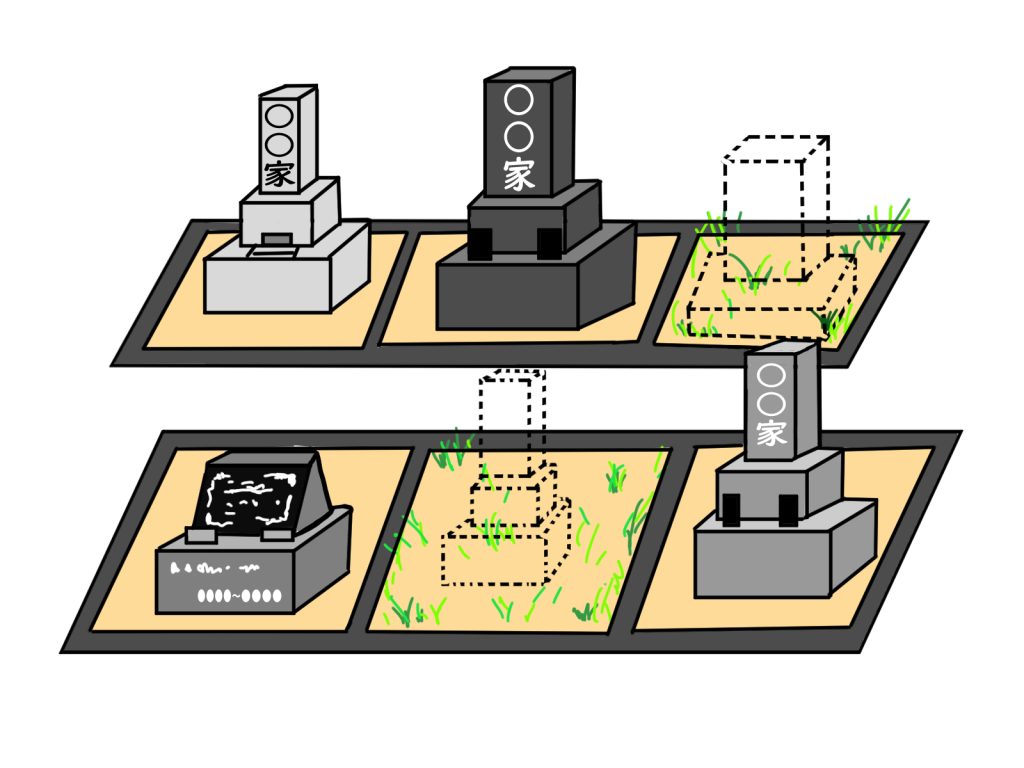

墓じまい(改葬)とは?

「墓じまい」とは、現在のお墓を閉じて遺骨を別の場所に移すことを指します。法律上は「改葬」と呼ばれ、以下のような手続きが必要です。

墓じまいの基本的な流れ

-

① 改葬先を決める

-

納骨堂、樹木葬、合葬墓、他の霊園などから選びます。

-

-

② 改葬許可申請書を提出

-

現在の墓地の管理者から「埋葬証明書」をもらい、新しい墓地がある自治体へ改葬許可申請書を提出します。

-

-

③ 遺骨を移す

-

許可が下りたら、業者に依頼して遺骨を取り出し、改葬先に納めます。

-

寺院墓地では「離檀料(りだんりょう)」が発生することもありますので、事前の確認と丁寧な話し合いが大切です。

増える自然葬──樹木葬とは?

近年人気を集めている自然葬のひとつが樹木葬です。墓石ではなく、墓地内の木や草花をシンボルとし、自然と一体化する形で埋葬されるスタイルです。

樹木葬の特徴

-

継承者が不要で、管理負担がかからない

-

墓石がなく、費用も比較的抑えられる

-

「自然に還る」という考え方に共感する人が多い

-

個別型・共同型・合葬型など、形式もさまざま

2025年には神戸市でも山林を活用した樹木葬墓地の整備が始まる予定で、自治体レベルでも自然葬の導入が進みつつあります。

多様化する弔いのかたち

現代の弔いは「お墓に納める」だけではありません。ライフスタイルや価値観の変化に伴い、選択肢が広がっています。

主な弔いのスタイル

現代の弔いや供養のスタイルは、家族構成や価値観の変化にともない、かつての「お墓中心」の考え方から大きく広がりつつあります。以下のような選択肢が注目されています。

-

-

手元供養や散骨、樹木葬など、自然に還る形を選ぶ人

物理的な墓を持たず、家で一部を供養するミニ骨壺や、海や山へ還す散骨、自然と共に眠る樹木葬など、多様な選択肢があります。 -

納骨堂や永代供養墓を利用する人

都市部を中心に広がる屋内型の納骨施設は、天候に左右されず管理も容易です。後継者がいなくても寺院や霊園が供養を行う永代供養墓も増えています。 -

お墓の管理代行サービスの活用

遠方に住む家族の代わりに、草むしりや清掃、花のお供えなどを代行するサービスも登場しています。お墓詣りに行けない人にとって心強い支援です。 -

オンライン法要やリモート参列

高齢の親族や遠方に住む家族に向けて、Zoomなどを用いたリモート法要・葬儀の需要が高まっています。寺院と提携したオンライン読経のサービスもあります。 -

生前葬や生前契約を通じて「自分の弔い方」を準備する人

自分が元気なうちに感謝を伝える「生前葬」や、納骨方法を事前に契約しておく終活も広がりを見せています。人生の締めくくりを自ら決めておく安心感が支持されています。

-

散骨は違法ではありませんが…

「散骨は違法では?」と心配される方もいますが、法律で明確に禁止されているわけではありません。ただし、以下の点に注意が必要です。

「散骨は違法では?」と心配される方もいますが、法律で明確に禁止されているわけではありません。ただし、以下の点に注意が必要です。

-

条例や環境保護の観点で制限がある地域もある

-

私有地であっても近隣とのトラブルが起きる可能性がある

-

マナーを守ることが大前提

そのため、信頼できる専門業者に依頼することを強くおすすめします。海洋散骨などでは、船を使い節度ある形で実施してくれる業者も多く、遺族にとって安心できる供養になります。

弔いのありかたと選択肢が広がっている

冒頭にご紹介しましたが、厚生労働省の統計によると墓じまい(改葬)は2023年度に16万件以上。20年前の2倍以上に増えており、お墓や供養に対する価値観は大きく変化しています。

散骨についても「認めてよい」と答えた人は1990年は20%にとどまっていましたが、2020年の調査では「興味がある」人の割合は5割にものぼるという結果が出ています。

代々受け継がれてきた伝統や慣習にはそれぞれに意味があって、効率やコストだけをみて変更すべきものではないと考えますが、一方で私たちの参照している世間一般の常識や共通認識といったものも、わずか30年程度の間に大きく変遷するということがわかります。

特に、神戸市の調査では「子や孫の負担にならないこと」を重視すると答えた人が過半数を超えており(52.1%)、お墓が「家で守るもの」という従来の考え方から、「個人が選ぶもの」へと移り変わっていることがわかります。

まとめ:自分らしい“終の住処”を考える時代へ

少子化・核家族化・都市化の進行により、お墓や弔いのあり方はこの数十年で大きく変化してきました。

従来のような「家単位の墓」ではなく、「個人」や「夫婦」、「友人同士」など多様な選択ができる時代になっています。

自然葬、樹木葬、合葬墓、納骨堂、散骨、手元供養など、選択肢はさまざまですが、流行に流されて安易に選ぶのではなく、自分の価値観やライフスタイルに合った弔いの形をじっくり考えることが何より大切です。

そのためにも、実際に見学に出かけてみることをおすすめします。

私たち終活サポート ワンモアでも、樹木葬の墓地や海洋散骨体験などの現地見学を過去に行ってきました。

こういった情報はインターネットやテレビなどでもよく紹介されていますが、実際に現地に足を運ぶことで、

-

パンフレットではわからない雰囲気や立地の印象

-

担当者の説明や姿勢から伝わる企業の信頼性

-

実際の埋葬方法や契約の流れへの具体的な理解

など、多くの気づきが得られます。余談ながら、葬儀場も同様に見学して回ることをお勧めしています。

人生の最終章をどう締めくくるか。弔いは残された人の心にも大きな影響を与えます。

ぜひ、実際に見て・聞いて・感じて、自分らしい選択をしてください。

※本記事は、一般的な情報提供を目的としており、個別の状況に対する助言や判断を行うものではありません。実際のご判断に際しては、必ず関係法令や専門家の意見をご参照ください。また、専門家のご紹介もいたしますのでお気軽にご相談ください。

この記事を書いた人

- 終活カウンセラー1級 写真家・フォトマスターEX

-

終活サポート ワンモア 主宰。立教大学卒。写真家として生前遺影やビデオレター、デジタル終活の普及に努める傍ら、終活カウンセラーとして終活相談及びエンディングノート作成支援に注力しています。

また、「ミドル世代からのとちぎ終活倶楽部」と題し「遺言」「相続」「資産形成」といった終活講座から「ウォーキング」「薬膳」「写経」「脳トレ」「筋トレ」「コグニサイズ」などのカルチャー教室、「生前遺影撮影会」「山歩き」「キャンプ」といったイベントまで幅広いテーマの講座を企画開催。

こころ豊かなシニアライフとコミュニティ作りを大切に、終活支援に取り組んでいます。栃木県宇都宮市在住。日光市出身。

終活カウンセラー1級

エンディングノートセミナー講師養成講座修了(終活カウンセラー協会®)

ITパスポート

フォトマスターEX

- 近況 -

・「JAこすもす佐野」「栃木県シルバー人材センター連合会」「宇都宮市立東図書館」「塩谷町役場」「上三川いきいきプラザ」「JAしおのや」「真岡市役所」「とちのき鶴田様」「とちのき上戸祭様」「栃木リビング新聞社」「グッドライフ住吉」にて終活講座を開催しました

・JAこすもす佐野にて生前遺影撮影会を開催しました

終活相談・講座のご依頼はお問い合わせフォームからお願いします。

-----------------------------------------------------------------------------------

・終活相続ナビに取材掲載されました

・下野新聞に取材記事が特集掲載されました(ジェンダー特集)

・リビングとちぎに取材記事が一面掲載されました(デジタル終活)